Sommaire du n°15 :

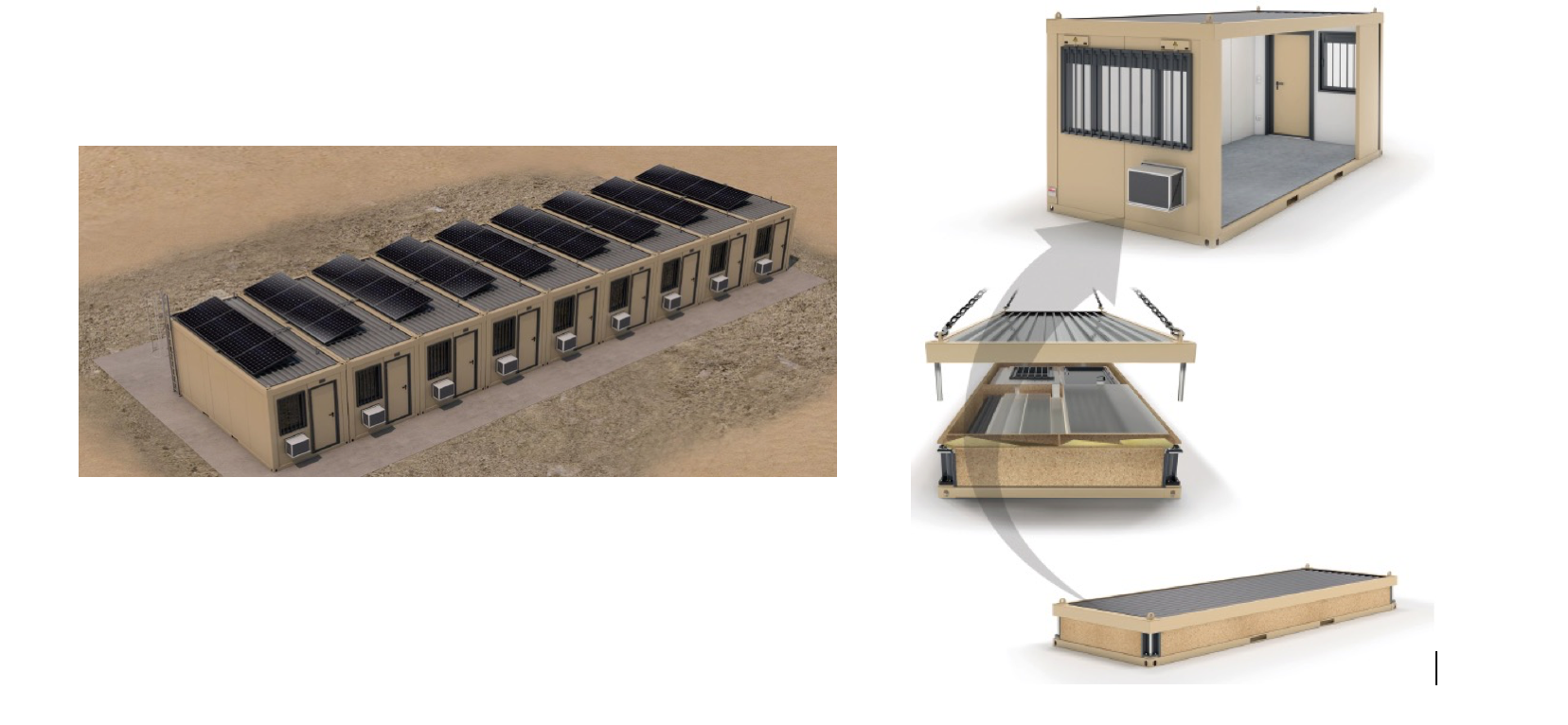

Image d'illustration : Le projet d’éco camp, développé par le Service d’infrastructure de la Défense (SID)

Le ministère des Armées s’est doté mi-2020 d’une « Stratégie énergétique de défense »

Les 34 recommandations du document, produites par le groupe de travail Energie

Les axes d’effort des Armées touchent l’ensemble de leurs activités, qu’elles soient ou non opérationnelles, sur le territoire national ou en opérations extérieures. Pour ces dernières, la stratégie ministérielle vise à diminuer les consommations d’énergie fossile des camps en stationnement de 40% en 2030. Cette ambition est-elle atteignable ?

Quelle marge d’action pour réduire les consommations d’énergie fossile liées aux infrastructures en opérations extérieures ?

Les consommations énergétiques dans les bases militaires en opérations extérieures (BSIA, FOB, etc.) sont à l’origine de la plus grande part des flux logistiques les alimentant. Leur réduction est donc un objectif qui a des intérêts opérationnels (autonomie opérationnelle, flux de soutien, etc.), financiers et environnementaux.

Évaluer la part du carburant dans un convoi logistique de ravitaillement d’une base avancée est difficile, tant les profils de consommation vont varier en fonction des missions opérationnelles assurées et soutenues par la base. Hors carburant destiné à l’aviation ou aux hélicoptères, 60% à 70%

Ces chiffres témoignent de l’importance de la réduction des consommations en carburant dans les emprises en opérations extérieures, qui peut être obtenue en optimisant la production de l’énergie et certaines consommations énergétiques.

L’optimisation de la production d’énergie

Les leviers d’action dans ce domaine sont variés. Par exemple, il peut s’agir de maximiser les rendements, de mettre en oeuvre des matériels et d’installer de nouveaux équipements. Les sources d’énergie peuvent également être diversifiées avec, notamment, le recours à des énergies renouvelables (panneaux solaires pour l’essentiel), à des systèmes de stockage d’énergie comme des batteries ou l’hydrogène. Une gestion adaptée des consommations (la gestion des pics de de-mande, par exemple), le basculement d’une source à l’autre, l’installation de capacités de stockage de l’énergie, contribuent enfin à la résilience énergétique des camps.

Le recours combiné de groupes électrogènes, de capacités de stockage (batteries…), de sources renouvelables (panneaux photovoltaïques…), dont la complémentarité sera gérée finement par une smartgrid, présage une réduction de la consommation d’énergie au stade de la production entre 40% et 50% dans le cas de l’expérimentation britannique Powerfob

En France, le concept de l’éco camp a été développé par le Service d’infrastructure de la défense (SID) pour réduire la dépendance énergétique des bases françaises en opérations extérieures. Ce projet ambitionne de présenter une vision globale des enjeux énergétiques en intégrant, par exemple, la production d’eau potable, la valorisation des effluents, voire des déchets, ou des aires de stationnement écoconçues. La principale composante de l’éco camp concerne la production d’électricité, en recourant à diverses sources possibles (générateurs diesel, panneaux photovoltaïques – ouverture possible vers l’hydrogène, stockage par batterie), avec comme objectif de réduire la consommation en carburant, que ce soit par le recours à des batteries et des panneaux photovoltaïques pour répondre aux pics de consommation, ou en réduisant la demande en électricité. À plus long terme, l’éco camp devra pouvoir répondre à de nouveaux besoins liés à l’électrification croissante des matériels.

Des composantes de l’éco camp ont fait l’objet d’une première démonstration sur la base de Djibouti en 2018. Si l’ensemble du concept n’a pu être validé, plusieurs éléments sont apparus probants. D’autres éléments de l’éco camp vont être expérimentés dans les prochains semestres pour conduire à une solution éprouvée en 2025. Le volet digitalisation et numérique, qui permettrait d’avoir la modélisation d’un « camp numérique » en temps réel pour les usages en énergie et en eau, pourrait être fonctionnel en 2028. Des financements (Agence de l’innovation de Défense, fonds européens…) conforteraient l’ambition du concept, au coeur de l’objectif de la stratégie énergétique de défense de réduire de 40% d’ici 2030 les consommations en énergie fossile pour le stationne-ment en OPEX.

Pour le déploiement de panneaux solaires, plusieurs sociétés offrent des solutions adaptées à un théâtre extérieur et dont le conditionnement est conteneurisable (KC20).

La société française Akuo Energy

propose la plus forte densité de panneaux photovoltaïques contenus dans un KC20 (container de 20 pieds, soit 6 m). Les 200 panneaux (de 72 cellules chacun) du Solar Gem se déplient sur 90 m en 30 minutes le long de rails (inclus dans le container) et offre une capacité de 74 kW. Les modules peuvent s’associer jusqu’à une capacité d’1 MW. Le terrain doit cependant être préparé et relativement plat.La société australienne Eclips

propose des panneaux PV d’une capacité de 2 175 W dans un KC20 (il existe aussi une version KC40, de 4 350 W). Leur intérêt est, entre autres, de pouvoir être installés à différentes inclinaisons (de 10° à 30°, ce qui est bien adapté aux zones intertropicales). Ils sont conditionnés à plat dans un container.L’entreprise Pfisterer a mis au point une solution intégrée originale en deux KC20 (nom commercial : Crosspower), comprenant dans la version originelle de 2016 deux générateurs diesels de 75 kW chacun, des panneaux PV d’une capacité de 25 kW, une éolienne d’une puissance en pic de 6,5 kW. Ce projet soutenu par l’ENSEC-COE

Optimiser les consommations énergétiques

Le deuxième grand axe pour diminuer les consommations en carburant dans les emprises en opérations extérieures consiste à optimiser les consommations énergétiques (isolation des infrastructures, actions sur la demande et sur les comportements énergétiques, …). Par exemple, la seule isolation des zones de vie – le passage d’une tente à une structure durcie – fait économiser entre 50% et 80% de carburant en climatisation

Mais le « durcissement » se heurte de manière quasi-systématique à l’objectif, à la fois politique et militaire, d’interventions courtes, sans implantation ou avec le moins d’emprise au sol possible. Les investissements en infrastructures (durcissement pour la protection ou l’isolation thermique…) ne sont du coup pas planifiés, ou sont différés, ce qui prive la réduction des consommations énergétiques de son principal levier : la régulation thermique des cantonnements.

Le « solar Gem » de la société Akuo Energy

Sans doute les approches contemporaines des interventions extérieures (la « stratégie 3D » pour Développement, Diplomatie, Défense, ou encore l’approche globale) et un regard pragmatique sur les OPEX de ces quatre dernières décennies (dont la durée a été, dans la quasi-totalité des cas, beaucoup plus longue que les prévisions initiales) inciteraient à un concept de durcissement au plus tôt des infrastructures en OPEX. Outre des bénéfices immédiats pour les forces (protection, autonomie de la force projetée, économies substantielles de carburant,...), ces bâtiments pourraient être cédés, reconfigurés ou donnés au pays hôte, au départ de la force, pour des usages variés (bâtiments administratifs, civils ou militaires, école, etc.). Un financement interministériel pourrait être envisagé dans ce cadre.

Des études récentes

Diverses entreprises proposent des systèmes de zones de vie modulaires et, pour certains, pliables et réutilisables. Le pliage permet de transporter plusieurs modules de vie correspondant à un KC20 dans un volume d’un seul KC20 (quatre dans l’exemple de la société Allemande ProContain). Le durcissement apporte, outre des gains énergétiques, des bénéfices en termes de protection, de confort (silence, repos, re-constitution) et d’espace pour les troupes. Outre l’intérêt direct pour l’isolation, apporté par le durcissement (de 60% à 80% d’économie en comparaison avec une tente), des solutions de gestion et de production de l’énergie peuvent être intégrées à ces modules. Des panneaux solaires sur le toit de chaque module de format KC20, doublés d’un stockage de l’énergie, permettent d’envisager une autonomie énergétique de 85% à 100%, selon les conditions climatiques. Plusieurs solutions de ProContain (préfabriqués, smart grid, batteries, panneaux PV) étaient en cours d’expérimentation il y a quelques mois sur le site landais du SID, à Captieux

En complément du levier essentiel de l’isolation des bâtiments, les actions sur les comportements s’avèrent primordiales. Le principe est de faire prendre conscience que les actions individuelles contribuent à la sécurité énergétique d’une emprise et à la réduction des consommations. Le MoD britannique a développé un processus de changement des pratiques appelé « 7 Steps to Energy Behaviour Change » (7SEBC), dont l’application à l’énergie en opérations extérieures pourrait permettre de réduire de 5% à 20% les usages énergétiques

latitude pour encourager et faciliter toute forme de réduction de la demande. Une personne responsable de l’optimisation énergétique d’un camp favoriserait ainsi la mise en oeuvre systématique d’actions, relativement simples à mener et peu onéreuses, pour diminuer par exemple les consommations énergétiques liées à la climatisation ou au chauffage des espaces de vie : une meilleure gestion de l’occupation des tentes ou des locaux d’hébergement, l’usage de bâches anti-chaleur, la valorisation des protections passives contre le rayonnement direct du soleil (sur les climatiseurs, les fenêtres etc.), la suppression des fuites d’air vers l’extérieur, l’entretien des systèmes de climatisation…

Exemple d’un container pliable et modulaire de ProContain

Conclusion

Les questions énergétiques en stationnement (mix énergétique d’un camp, flux logistiques, les diverses sources de consommations électriques comme la production de chaleur ou d’eau, etc.) se fondent très largement avec des enjeux opérationnels en OPEX, notamment en matière d’autonomie des forces et de réduction des vulnérabilités liées aux flux logis-tiques. Les leviers d’action s’avèrent au final variés et ont un potentiel de réduction des consommations d’énergie fossile en stationnement qui permettra d’atteindre l’objectif de la stratégie énergétique de défense (-40% en 2030 en OPEX).

De plus, des solutions de rupture émergent, comme l’hydrogène ou de petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR), qui permettraient d’envisager une autonomie énergétique et décarbonée presque totale des bases avancées en OPEX dans les prochaines décennies. Le véritable défi va très certainement résider dans la réussite d’une transition des sources d’énergie en OPEX. Cette longue période va voir cohabiter des carburants fossiles et des groupes électrogènes, des panneaux photovoltaïques, mais aussi d’importantes quantités de batteries (et de différents types), des smart grids, des véhicules hybrides et l’introduction progressive de l’hydrogène, voire de réacteurs nucléaires de faible puissance et conditionnés en containers.