Introduction

Le 25 juillet 2021, jour du 64ème anniversaire de la proclamation de la République tunisienne, le président Kaïs Saïed déclare qu’il assumera les pouvoirs exécutifs du pays. Il limoge son Premier ministre, Hichem Mechichi, et suspend le Parlement. Il annonce également la levée de l’immunité des parlementaires et prend le contrôle du Parquet général. Ces coups de force ont été présentés comme une réponse forte au mécontentement populaire découlant de la difficile situation sociale, économique et sanitaire que traverse la Tunisie. C’est la raison pour laquelle les soutiens du président, dont beaucoup de jeunes, ont célébré ces événements dans la rue tandis que ses opposants au Parlement (plutôt pro-Ennahda, le parti islamiste évincé du pouvoir) dénonçaient un coup d’État. Depuis, le pays se divise dans la rue entre la célébration des actions du président Saïed et les dénonciations par l’opposition de la dérive autoritaire

Un « coup d’État constitutionnel » qui menace la transition démocratique tunisienne ?

Un coup de force lié aux problèmes socio-économiques du pays

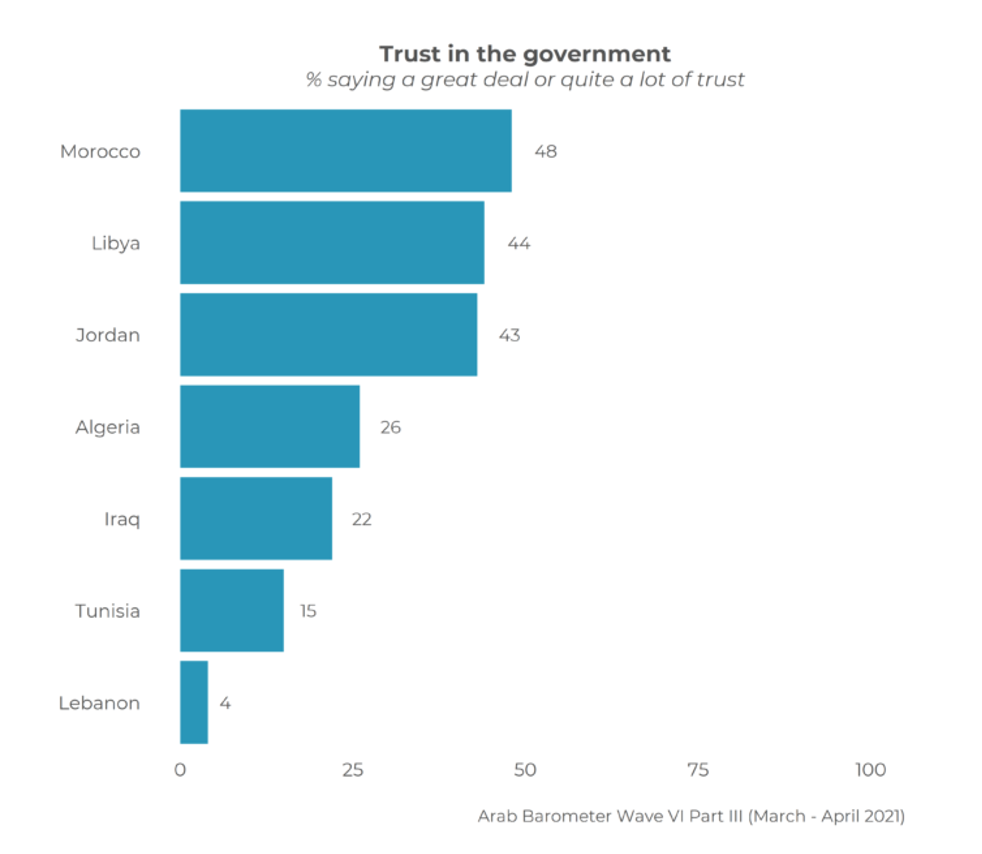

Depuis la mi-mai, la Tunisie subit de plein fouet sa quatrième vague de coronavirus, qui submerge le système de santé, exsangue, avec notamment une pénurie d’oxygène pour les personnes hospitalisées. Le pays encaisse ce choc au moment même où, après une décennie de dégradation financière, il fait face au mur de la dette. En onze ans, la dette publique est passée de 45 % du PIB à 100 %, si bien que la Tunisie sera probablement bientôt obligée de se placer sous tutelle internationale (il en est déjà à son quatrième emprunt auprès du FMI et sa note souveraine a été dégradée à B3, soit le dernier stade avant le défaut de paiement). Depuis la révolution de 2011, la Tunisie n’a connu ni réforme libérale, ni politique économique alternative à celle de « l’ancien régime » de Ben Ali, ce qui l’a menée dans un entre-deux mortifère. Seuls 15 % des Tunisiens avaient confiance en leur gouvernement en avril 2021 (cf. graphique ci-après) et, sur la période 2016-2017, 69 % pensaient que les processus démocratiques étaient trop lents à se mettre en place et étaient une source de problèmes

Source : « Tunisia’s protracted governance crisis », Arab Barometer, 26 juillet 2021

À cause de ce double choc sanitaire et financier, le président Kaïs Saïed a décidé de prendre des mesures fortes dès juin 2021. Tout d’abord, il refuse le remaniement gouvernemental proposé par son ex-Premier ministre Hichem Mechichi, qui, selon lui, ne prend pas en compte les soupçons de corruption qui pesaient sur certains futurs ministres. Puis, le 7 juin, l’Instance nationale de lutte contre la corruption se retrouve sans président, faute d’entente entre Saïed et Mechichi

L’évincement d’Ennahda du pouvoir et le risque d’un tournant autoritaire

La mise à l’écart de facto d’Ennahda, avec la suspension du Parlement, recueille un écho défavorable dans la société tunisienne, devenue très hostile envers les islamistes. Toutefois, Ennahda est aujourd’hui affaibli non pour des raisons idéologiques ou religieuses mais parce qu’il a échoué dans sa gouvernance au cours des dix dernières années. Cette fois-ci, le parti islamiste est marginalisé non pour ce qu’il est, mais pour ce qu’il fait ou plutôt n’a pas fait. Loin d’être un anti-islamiste farouche, Saïed vise essentiellement à défaire un système politique défaillant et un establishment politique inefficace et corrompu qui couvre tout le spectre idéologique tunisien, dont Ennahda fait partie. Ennahda s’est laissé emporter par la routine gestionnaire, a toujours refusé la tradition nationale républicaine et son leader, Rachid Ghannouchi, n’a pas laissé d’espace pour que les jeunes générations du parti puissent prendre la relève. Cela a affaibli le mouvement, rattrapé par la banalisation du politique. Cependant, le rejet des islamistes doit se traduire dans les urnes, sinon Ennahda continuera à arguer qu’il a été écarté du pouvoir de manière non démocratique.

Le politologue tunisien Hamadi Redissi craint que les discours et les actes du président Saïed ne constituent le présage d’un tournant populiste et autoritaire. Bénéficiant d’un fort soutien au sein de la population, Kaïs Saïed est le produit d’une grande déception quant à ce qu’il est advenu de la révolution de 2011. Alors que le débat politique se divise entre un camp islamiste et un autre dit « moderniste » et « séculariste », le candidat Kaïs Saïed, sans parti, a bouleversé la donne depuis 2019. À cause de la mauvaise gestion de l’économie, il a pu susciter un nouveau souffle dans la politique tunisienne post-2011. Cependant, on retrouve de nombreuses caractéristiques du populisme dans le discours de Kaïs Saïed : l’hostilité aux élites et aux partis, l’évocation d’ennemis intérieurs complotant contre sa personne ou contre l’État, la manière dont il s’adresse directement au peuple sans passer par des corps intermédiaires, et, enfin, sa volonté de modifier la Constitution. Selon Nadia Chaabane, parlementaire membre du parti Voie démocratique et sociale, Kais Saïed incarne la trajectoire du populiste dans toutes ses déclinaisons, avec en plus un fond identitaire. Il a construit son image sur la durée, sur un discours de la rupture (lutte contre la corruption, rendre le pouvoir au peuple, etc.), a misé sur les frustrations de la population et a adopté un discours opposant traîtres et patriotes, élites et peuple, etc. La nomination d’une femme comme Première ministre, Najla Bouden Romdhane, a constitué un symbole visant à brouiller les cartes et diviser le camp moderniste : c’est la première femme cheffe de gouvernement dans le monde arabe, elle représente donc une forme de progrès social, que défendent, précisément, les modernistes. Kais Saïed a aussi tout fait pour que tous ceux qui s’opposent à Ennahda soient captés par ses discours

L’incertitude sur l’avenir de la démocratie tunisienne naît de deux visions du pouvoir opposées : une lecture présidentialiste de la Constitution par le président Kais Saïed et la préférence du président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi, pour un régime parlementaire. La rivalité entre les deux hommes a aggravé l’instabilité du pays, déjà en proie à une situation socio-économique et sanitaire difficile. Rached Ghannouchi dénonce ouvertement « la tentation du pouvoir personnel ainsi que le refus [du président] d’adhérer à l’initiative de dialogue national réactivée par l’Union générale tunisienne du Travail (UGTT) »

Le risque d’un tournant autoritaire n’est pas à exclure. En effet, un document classé top secret datant de mai 2021 ayant fuité du cabinet du président

La Tunisie, théâtre de jeux d’influences entre puissances régionales et acteur sur la scène géopolitique régionale

La rivalité des axes Qatar-Turquie et Émirats-Arabie saoudite transposée au contexte tunisien

L’annonce surprise du président tunisien peut s’analyser dans une perspective plus régionale. En effet, la Tunisie est devenue, depuis 2011, la scène de rivalités entre d’autres États du monde arabe, notamment le Qatar et les Émirats arabes unis. Lors des précédentes élections de 2014, Doha avait soutenu l’engagement d’Ennahda tandis qu’Abou Dhabi s’était rangé du côté des anti-islamistes de Nidaa Tounes. Cependant, le gouvernement de coalition formé en 2015, dont fait partie Ennahda, a été un échec pour la stratégie émiratie. Depuis, la Tunisie est la cible d’un plan pour un agenda contre-révolutionnaire cherchant à infléchir l’influence d’Ennahda. Ainsi, des hommes politiques tunisiens, comme l’ancien président Moncef Marzouki (du CPR, parti laïc de centre-gauche), n’hésitent plus à dénoncer l’ingérence émiratie

On voit bien ici les stratégies d’influence utilisées dans chacun des camps. Les attaques et contre-attaques dans les médias et think tanks recherchent l’approbation de l’opinion publique tunisienne et entendent capitaliser sur ses revendications. Ainsi, selon le narratif de Doha et d’Ankara, défendre le rôle de l’islam politique est synonyme de défense de la démocratie, tandis que pour les Émirats, c’est encourager le terrorisme. À titre d’exemple, une note publiée par le SETA, think tank turc proche du gouvernement, décrit le coup de Kaïs Saïed comme un « coup populiste », menaçant la seule démocratie post-printemps arabe et sa constitution

Les nouveaux enjeux géopolitiques de la Tunisie

En Afrique du Nord, des chercheurs et analystes formulent des hypothèses quant à l’impact que la crise politique tunisienne a ou aura sur le rôle de la Tunisie dans la région. Selon Khadija Mohsen-Finan, la situation libyenne implique que les puissances présentes dans le conflit dans ce pays cherchent à utiliser Saïed pour y asseoir leur présence. L’instabilité à ses portes ne peut que fragiliser davantage la Tunisie. C’est d’autant plus vrai depuis la fermeture de la frontière, qui a dégradé les rapports entre Tunis et le gouvernement de Tripoli. Il est à craindre que Saïed mette en question les alliances traditionnelles du pays. En effet, pour ce qui est de la Libye, jusqu’ici, la Tunisie a refusé de s’engager. Comment maintenir cet équilibre si le président est aidé par l’un ou l’autre des camps ? La question reste ouverte

Selon Nedra Cherif, de l’European University Institute, les dirigeants tunisiens ont toujours essayé de maintenir une certaine neutralité vis-à-vis des enjeux régionaux. Bien que Kaïs Saïed soit très attaché à la souveraineté nationale tunisienne, les puissances régionales n’en exercent pas moins une certaine influence sur la politique nationale. Le coup de force de Saïed a évidemment un impact sur la Libye, où une partie du pouvoir a pris position : le Haut Conseil d’État (la chambre haute du parlement dans l’Ouest libyen dominé par les forces islamistes) a considéré l’action de Saïed comme un coup d’État

Pour les Emirats et le Qatar, la priorité va davantage à l’influence politique. En Libye, jusqu’en 2012, ces deux pays se sont impliqués contre la Jamahiriya de Kadhafi en coopérant avec l’OTAN pour faire tomber le régime du dictateur. Cependant, après la mort de Kadhafi, donc d’un ennemi commun, Abou Dhabi et Doha ne sont plus obligés d’unir leurs forces en Afrique du Nord. S’en suit une rivalité en Égypte et en Libye, où le camp des Émirats finira par exercer sa tutelle sur l’Égypte, et où la Libye demeure un théâtre de rivalités entre Émiratis, Qataris, Turcs, Russes et puissances occidentales. La Tunisie, pays par lequel les Émirats et le Qatar passaient pour acheminer leurs armes et leurs munitions, est donc stratégique pour chacun des camps, d’autant plus que ce pays a une valeur symbolique puisque la Tunisie a été le point de départ des printemps arabes et est un élément clé dans les affaires libyennes. C’est pour ces raisons que la stratégie des Emirats en Tunisie tient en trois points : bloquer d’abord l’influence du Qatar puis, par extension, celle du parti Ennahda, le troisième élément étant la Libye. Ainsi, la Tunisie est une base stratégique pour les Émirats, qui se sont massivement investis (économiquement, politiquement et militairement) dans les affrontements libyens contre Doha, Ankara et l’islam politique

Le rapprochement de la Tunisie avec l’Arabie saoudite ou les Émirats s’observe à l’échelle régionale. En Égypte, où le président Abdel Fatah Al-Sissi a été soutenu par les Émirats pour émerger comme l’homme fort de la situation à partir de 2013, le journal en ligne Mada Masr (proche du pouvoir) a publié une caricature montrant les présidents Saïed et Al-Sissi côte à côté en titrant « On est ensemble ». Bien que les Émirats aient trouvé en la personne d’Al-Sissi un relais fidèle de leur politique au Maghreb, leur volonté de faire de même en Tunisie risque de se heurter à l’influence de la société civile tunisienne, très instruite et mobilisée, qui risque de ne pas accepter le retour d’un spectre autoritaire dans leur pays

L’Algérie, l’Égypte et les Émirats exercent une certaine influence sur la politique interne de la Tunisie puisque le président Saïed n’a toujours pas annoncé au peuple tunisien les étapes à suivre pour cette période de transition concernant les orientations économiques, sociales et institutionnelles (les parlementaires sont également dans le flou). Plus particulièrement, l’Algérie cherche à avoir de bonnes relations avec son voisin de l’Est, en contraste avec son voisin marocain. En effet, l’affaiblissement de la Tunisie ouvre la porte à l’ingérence d’autres puissances régionales et Alger reste très sensible face à l’influence d’autres pays de la région. Ce moment pourrait être l’occasion pour d’autres acteurs de s’inviter dans les affaires internes du pays, notamment par le biais de la frontière méridionale du pays, où sont présentes des milices islamistes ou des unités de mercenaires dépêchées par la Turquie.

Conclusion

Compte tenu de l’utilisation de la Constitution par le président Saïed, son coup de force peut s’apparenter à une forme de présidentialisation obtenue par des moyens qui frisent l’illégalité constitutionnelle. Le terme de « coup d’État constitutionnel » et l’hypothèse d’un tournant autoritaire mettant fin à dix ans de transition démocratique semblent donc adaptés à la situation actuelle, sous réserve des événements à venir. Plus important encore, l’évincement d’Ennahda du pouvoir a résonné au-delà des frontières tunisiennes : c’est pour le Qatar et la Turquie une perte d’influence et une victoire pour le camp des Émiratis et des Saoudiens. Le soutien du président égyptien Al-Sissi à Kaïs Saïed montre une alliance renforcée en Afrique du Nord de régimes contre-révolutionnaires et anti-islamistes. Mais la tournure que prend le régime de Saïed aura probablement un impact sur la crise libyenne, véritable théâtre d’influence entre puissances régionales et internationales.

Désormais, maintenant que l’exécutif vient de se former mais que le Parlement reste toujours suspendu, il conviendra de surveiller, dans les prochains mois, le comportement de l’armée tunisienne, qui joue pour l’instant le rôle de « chien de garde » du président, mais qui risque de ne pas l’apprécier très longtemps. En effet, le président Saïed a utilisé l’article 77 de la Constitution pour prendre le contrôle absolu des forces de sécurité du pays en s’appuyant principalement sur l’armée et la police, mises à l’écart de la vie politique jusqu’ici. Que va-t-il rester de l’expérience de laboratoire de la modernité politique ? Quel est le prix à payer pour rester engagé dans la démocratie ? Les prochains mouvements des autres acteurs politiques seront décisifs pour l’avenir démocratique du pays.

Cette incertitude politique a évidemment un impact sur l’Europe, et en particulier la France. La stabilité de la Tunisie et du Maghreb constitue un impératif pour le principal partenaire commercial de la Tunisie (la France représente 29,1 % des exportations tunisiennes et 14,2 % de ses importations en 2019

Crédit image : Hussein Eddeb/Shutterstock.com